チャチャ

チャチャウイリアムソン先生の考えってなんだっけ?

のちにロジャース先生に批判されていたのは、なんとなく……

先生は特定因子論に基づく学生相談の基本概念をつくったよ。

カウンセリングを理論化した先生だね

・特性因子カウンセリング

・(ロジャーズに指示的カウンセリングといわれた)

特性因子論に基づくカウンセリング手法ウイリアムソン先生

パーソンズ先生の職業選択理論の流れを汲み、カウンセリングを理論家したE.Gウイリアムソン(1900-1979)先生。学生期の進路の悩みを解決するための有効な手段として、特性因子カウンセリングは広く認識されました。

カウンセリングの6つの段階 特定因子カウンセリング

ウィリアムソンは、パーソンズの理論をより体系化し、カウンセラーがクライエントを支援するための具体的な6つの段階を提唱しました。これは「カウンセラーは専門家である」という視点に基づいています。

- 1分析 (Analysis)面接やテストを用いて、クライエントに関する客観的なデータを収集する。

- 2統合 (Synthesis)収集したデータを整理・要約し、クライエントの全体像を把握する。

- 3診断 (Diagnosis)問題の原因や特徴を特定する。カウンセリングの核心部分。

- 4予測 (Prognosis)診断に基づき、将来起こりうることを予測する。

- 5カウンセリング (Counseling)クライエントが問題解決できるよう、直接的・間接的に援助する。「処遇」とも訳される。

- 6追指導 (Follow-up)カウンセリング終了後も、クライエントの適応状況を確認し、必要に応じて追加支援を行う。

4つの診断カテゴリー

ウィリアムソンは、クライエントが抱える問題を4つのカテゴリーに分類しました。カウンセラーは、クライエントがどれに当てはまるかを「診断」します。カードをタップまたはクリックして詳細を確認してください。

1. 選択なし

No Choice

2. 不確実な選択

Uncertain Choice

3. 賢明でない選択

Unwise Choice

4. 興味と適性の不一致

Discrepancy

「指示的カウンセリング」とは?

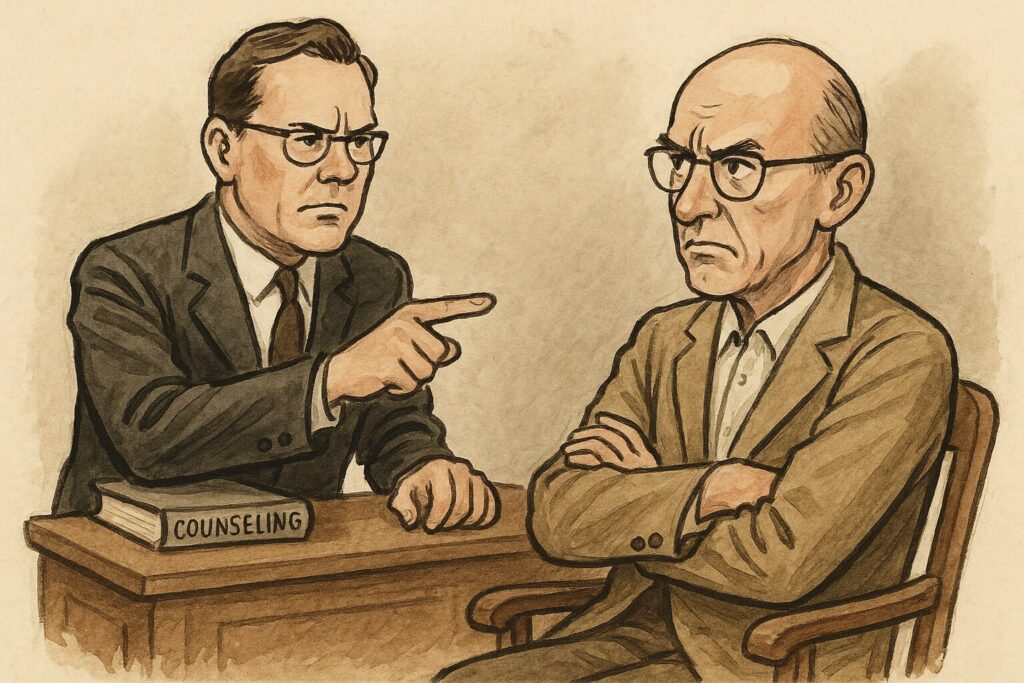

ウィリアムソンのアプローチは「指示的(Directive)カウンセリング」あるいは「カウンセラー中心カウンセリング」と呼ばれます。これは、後のロジャーズの「クライエント中心療法」と対比される重要な概念です。

医師と患者の関係

カウンセラーを「専門的な知識を持つ医師」、クライエントを「問題を抱えた患者」に例えると分かりやすいでしょう。カウンセラーは専門家として、客観的なデータに基づき問題を「診断」し、解決策を「処方(指示)」する役割を担います。教育的な側面が強く、合理的な判断を重視するアプローチです。

理解度クイズ

最後の力試しとして、重要なキーワードが覚えられているか簡単なクイズで確認してみましょう。

ありがとう。でも、批判されたお話がよくわからないな……

より深く知りたい方はここから詳しく解説するよ

フランク・パーソンズが蒔いた「職業指導」の種を、カウンセリングという一つの学問体系にまで育て上げた人物、それがエドマンド・グリフィス・ウィリアムソン(Edmund Griffith Williamson, 1900-1979)です。彼はパーソンズの特性因子理論を継承・発展させ、「指示的カウンセリング」または「カウンセラー中心カウンセリング」と呼ばれるアプローチを確立しました。

本記事では、パーソンズとの違いを明確にしながら、ウィリアムソン理論の核心である「カウンセリングの6段階」と「4つの診断カテゴリー」、そして彼の思想の根幹をなす「指示的」という考え方について、試験対策として必要な知識を網羅的に解説します。

第1部:パーソンズからウィリアムソンへ ― なぜ「指示的」になったのか

ウィリアムソンが活躍した1930年代のアメリカは、世界大恐慌の真っ只中にあり、深刻な失業問題に直面していました。このような社会背景において、キャリア支援にはパーソンズの時代以上に、より迅速で、直接的、かつ効果的な介入が求められました

ウィリアムソンは、ミネソタ大学の学生相談所のディレクターとして、多くの学生の進路問題に携わる中で、パーソンズの「個人と職業のマッチング」という考え方を基礎としつつも、それをより臨床的で体系的なカウンセリングプロセスへと昇華させました。

彼の最大の特徴は、カウンセラーを「専門家」として明確に位置づけた点にあります。クライエントの主観的な語りだけでなく、客観的なテストデータを重視し、それらを専門的知識に基づいて解釈・診断し、クライエントを積極的に導いていくべきだと考えたのです。この「カウンセラー=専門家」という思想が、彼の理論を「指示的」たらしめる根幹となっています。

第2部:理論の核心「カウンセリングの6段階」

ウィリアムソンは、カウンセリングを以下の6つの連続した段階からなる科学的なプロセスとして捉えました。試験では、この6段階の順序と各段階の内容が頻繁に問われます。

- 分析 (Analysis):

- 目的: クライエントを理解するための客観的な情報を収集する。

- 手法: アセスメントツール(適性検査、興味検査、性格検査など)、面接、学業成績、職務経歴などのデータを多角的に集める。パーソンズの「自己分析」と「職業分析」の情報を、より体系的に収集する段階と言える。

- 統合 (Synthesis):

- 目的: 収集したデータを整理・要約し、クライエントの長所、短所、適応パターンなどをまとめる。

- 手法: 散在する情報を意味のある形に統合し、クライエントの全体像(ポートレート)を描き出す。この段階は、次の「診断」の準備段階として極めて重要です。

- 診断 (Diagnosis):

- 目的: 問題の核心、原因、特徴を特定する。

- 手法: 統合された情報に基づき、カウンセラーが専門的見地から「クライエントがどのような問題を抱えているのか」を明確に診断する。これは、医師が患者の病名を特定するプロセスに似ています。ウィリアムソン理論の心臓部です。

- 予測 (Prognosis):

- 目的: 診断結果に基づき、クライエントが特定の選択をした場合に、将来どのような結果(成功の可能性、満足度、困難など)が予測されるかを判断する。

- 手法: 「もしこの職業を選んだら、あなたの適性から見て成功する確率は高いでしょう」といったように、複数の選択肢について将来の見通しを立てる。

- カウンセリング (Counseling) / 処遇 (Treatment):

- 目的: 診断と予測に基づき、クライエントが問題解決に向けて行動できるよう、直接的・間接的に援助する。

- 手法: カウンセラーは、クライエントが自己理解を深め、合理的な意思決定ができるように、情報提供、助言、説得、説明など、様々な技法を用いて積極的に働きかけます。

- 追指導 (Follow-up):

- 目的: カウンセリング終了後も、クライエントが新たな問題に直面していないか、選択した進路にうまく適応できているかを確認し、必要に応じて追加の支援を行う。

- 手法: アフターケアの段階であり、カウンセリングの効果測定と、クライエントへの継続的な責任を重視する姿勢を示しています。

第3部:問題を見立てる「4つの診断カテゴリー」

ウィリアムソンは、カウンセリングの核心である「診断」において、クライエントが抱える職業選択上の問題を、以下の4つのカテゴリーに分類しました。カウンセラーは、クライエントがどのタイプに当てはまるかを見極め、それぞれに応じたアプローチを取ります。

- 選択なし (No Choice):

- 状態: どの職業を選べばよいか全く見当がつかず、選択を表明できない。

- 例: 「将来何をしたいのか、さっぱり分かりません」

- 不確実な選択 (Uncertain Choice):

- 状態: 一応は目標とする職業を選択しているが、その選択に自信がなく、本当にこれで良いのかと疑問や不安を抱いている。

- 例: 「公務員を目指していますが、自分に向いているか不安です」

- 賢明でない選択 (Unwise Choice):

- 状態: 本人の適性、能力、興味などと、選択した職業の要求水準や内容とが著しく乖離している。目標達成の可能性が低いか、たとえ達成しても不満足な結果に終わる可能性が高い。

- 例: 極度の対人不安を抱える人が、高いコミュニケーション能力を求められる営業職を希望している。

- 興味と適性の不一致 (Discrepancy between Interests and Aptitudes):

- 状態: 興味を感じる職業(好きなこと)と、客観的な適性検査などで示された能力の高い職業(得意なこと)とが一致していない。

- 例: 「絵を描くのは好きだけど、美術の才能は平均以下。でも、データ分析は得意だけど、全く興味がわかない」

この診断分類は、クライエントの問題を構造化し、カウンセリングの方向性を定める上で非常に有効なフレームワークです。

第4部:ウィリアムソン理論の現代的意義と批判

ウィリアムソンの指示的カウンセリングは、後のカール・ロジャーズによる非指示的な「クライエント中心療法」の台頭により、その権威主義的な側面が批判されることになります。しかし、その功績と現代における意義は決して小さくありません。

現代的意義と功績

- カウンセリングプロセスの体系化: キャリア支援を、単なる対話から、分析・診断・処遇といった一連の構造化されたプロセスへと高めました。

- アセスメントの重要性の確立: 客観的データを重視する姿勢は、現代のキャリアカウンセリングにおけるアセスメント活用の基礎を築きました。

- 教育・学校領域での有効性: 特に、情報や経験が不足している学生に対する進路指導など、教育的な介入が必要な場面では、今なお有効な示唆を与えてくれます。

批判と限界点

- カウンセラーへの過度な依存: 「診断」や「指示」を重視するあまり、クライエントの自己決定能力や主体性を損なう危険性があります。

- クライエントの内的世界の軽視: 客観的なデータを重視する一方で、クライエントが持つ主観的な感情や価値観、経験の意味づけといった内的な側面への配慮が不足しがちです。

- 複雑なキャリア問題への対応: 転職の繰り返しやキャリアチェンジ、ワークライフバランスといった現代の複雑なキャリアの問題に対しては、単純なマッチングや指示だけでは対応が困難な場合があります。

試験合格に向けて

ウィリアムソンの理論は、パーソンズの思想をより実践的なカウンセリング技法へと落とし込んだものです。彼の理論を学ぶことは、カウンセリングにおける「指示的」と「非指示的」という二大潮流の片方を理解することに繋がります。

- 中心理論: 特性因子カウンセリング、指示的カウンセリング

- カウンセリング過程: 6つの段階(分析→統合→診断→予測→カウンセリング→追指導)

- 問題の分類: 4つの診断カテゴリー(選択なし、不確実な選択、賢明でない選択、興味と適性の不一致)

- 思想: カウンセラーは専門家であり、クライエントを教育的に導く存在

試験では、パーソンズとの共通点(特性因子論)と相違点(カウンセラーの役割)、そしてロジャーズとの対比を意識して学習を進めることが、高得点への鍵となります

コメント