チャチャ

チャチャパーソンズってどんな理論だっけ?

キャリア理論を学ぶ際、まずはじめに出会う「職業指導の父(創始者)」パーソンズ。今日はパーソンズさんの理論について解説するよ!

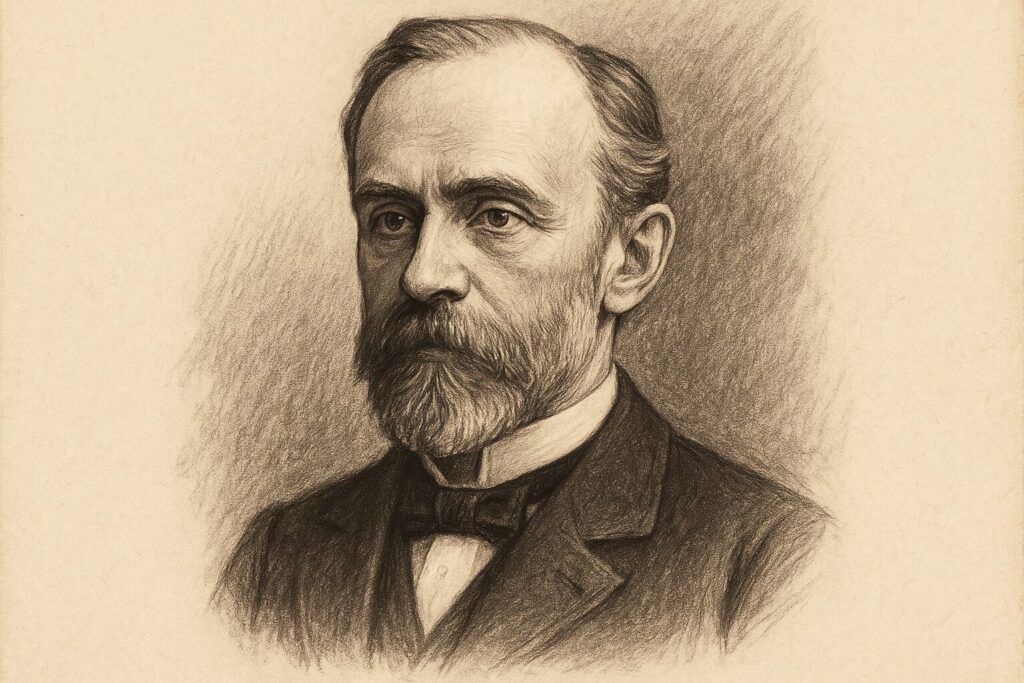

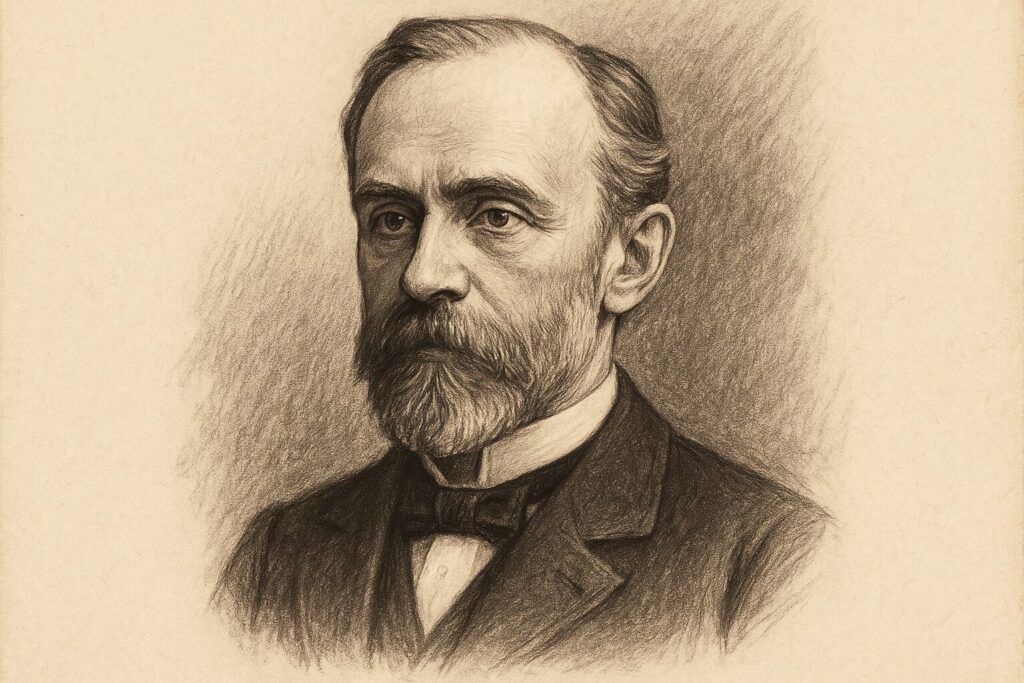

・職業指導の父

・特性因子論(ペグの理論)

・厚生労働省編一般職業適性検査(GATB)

恵まれない若者に職業指導を行っていた「職業指導の父」パーソンズ

フランク・パーソンズ(1854-1908)先生は、イギリス生まれのアメリカ人。ボストンに職業局を置き、恵まれない若者に職業指導を行っていました。

職業指導の創始者として「職業指導の父」と呼ばれているんだね

パーソンズ先生と言えば頻出「特定因子論」

サクッと学習していこう!

特性因子理論:3つの重要な要素

パーソンズ理論の心臓部が、個人と職業の最適なマッチングを目指す「特性因子理論」です。彼は、賢明な職業選択には以下の3つの要素の明確な理解が不可欠だと説きました。カードをタップまたはクリックして、それぞれの詳細を確認してください。

1. 自己分析

Personal Analysis

2. 職業分析

Occupational Analysis

3. 賢明な推論

Wise Reasoning

3要素を支援する7つの段階

パーソンズは、カウンセラーが3要素のマッチングを支援する具体的なプロセスを7つの段階で示しました。これはカウンセリングの進め方の原型とも言えます。

- 1個人的な資料の記録個人の経歴、家庭環境、学歴、読書傾向など、客観的なデータを収集・記録します。

- 2自己分析(内省)カウンセラーとの対話を通じて、本人が自分自身で内省を深め、自己理解を進めるよう促します。

- 3本人の選択と意思決定あくまで本人が主体的に職業を選択し、意思決定を行います。カウンセラーは選択を強制しません。

- 4カウンセラーによる分析カウンセラーが専門的な視点から、本人の選択や自己分析の結果を分析し、解釈を助けます。

- 5職業世界に対する展望様々な職業分野の知識や情報を提供し、本人が広い視野で仕事の世界を理解できるよう支援します。

- 6誘導と助言論理的で賢明な結論に至れるよう、カウンセラーが本人をサポートし、助言を与えます。

- 7選択した職業への適合選択した職業に実際に就き、そこで成功し、満足感を得られるように支援します。

パーソンズの功績と著書

パーソンズは理論家であると同時に、社会の課題解決に尽力した実践家でした。彼の功績は現代のキャリア支援の礎となっています。

1908年:職業指導局の設立

アメリカのボストンに職業指導局(Vocation Bureau)を設立。科学的アプローチに基づき若者の職業選択を支援する、世界初の公的機関でした。

1909年:『職業の選択』

名著『職業の選択(Choosing a Vocation)』を執筆。しかし、その年に亡くなったため、本書は彼の死後に出版されました。この事実は試験でも問われやすいポイントです。

「丸い釘と丸い穴」ペグの理論

パーソンズの特性因子理論は、通称「ペグの理論」とも呼ばれます。これは、彼の考え方を非常に分かりやすく表現した比喩です。

”Round pegs in round holes, and square pegs in square holes.”

「丸い釘は丸い穴に、四角い釘は四角い穴に」

これは、個人の「特性(=釘の形)」と、職業に求められる要件「因子(=穴の形)」がぴったり合う(マッチングする)ことが、個人の幸福と社会の効率化に繋がるという考え方を象徴しています。このシンプルな比喩は、パーソンズ理論の核を捉えています。

理解度クイズ

最後の力試しとして、重要なキーワードが覚えられているか簡単なクイズで確認してみましょう。空欄に適切な言葉を入力してください。

概要はここまででOK!

より詳しく理解したい方は、以下を読んでみてください

キャリアコンサルタント試験の学習において、すべてのキャリア理論の原点として位置づけられるのが、フランク・パーソンズ(Frank Parsons, 1854-1909)の理論です。彼は「職業指導の父」と称され、その功績は100年以上が経過した現代においても、私たちのキャリア支援の根幹を成しています。

ここからは、パーソンズの理論を徹底的に深掘りします。単なるキーワードの暗記に留まらず、理論が生まれた歴史的背景、各概念の深い意味、そして現代における意義と限界点までを理解することで、応用力が問われる問題にも対応できる確かな知識を身につけていきましょう。

第1部:なぜ職業指導は生まれたのか?―パーソンズが生きた時代背景

パーソンズの理論を真に理解するためには、彼が生きた19世紀末から20世紀初頭のアメリカ社会に目を向ける必要があります。この時代は、まさに激動の時代でした。

- 産業革命と都市化の進展: 農業中心の社会から工業社会へと急速に移行し、多くの人々が仕事を求めて農村から都市へ流入しました。その結果、都市の人口は急増し、劣悪な労働環境や失業、貧困といった深刻な社会問題が噴出します。

- 職業の複雑化と専門化: 工場での分業が進み、新たな職業が次々と生まれる一方で、伝統的な職業は姿を消していきました。人々は、かつてのように親の仕事を継ぐのではなく、無数にある選択肢の中から自ら職業を選ばなければならなくなりました。

- 移民の増加: ヨーロッパからの大量の移民が、新たな労働力としてアメリカに渡ってきました。彼らは言葉や文化の壁に直面しながら、自分に適した仕事を見つけることに大きな困難を抱えていました。

このような混沌とした社会状況の中で、特に若者たちは「自分はどんな仕事に向いているのか」「どうすれば安定した生活を送れるのか」という切実な悩みを抱えていました。

パーソンズは、こうした若者たちの姿を目の当たりにし、個人の幸福と社会の発展のためには、個人の能力や関心と、職業とを科学的・合理的に結びつけるための専門的な支援(=職業指導)が不可欠であると考えたのです。

彼の活動は、単なる慈善活動ではなく、社会全体の効率性と生産性を高めるための社会改革運動としての側面も持っていました。

第2部:理論の核心「特性因子理論」の三本柱

パーソンズ理論の金字塔であり、試験で最も重要視されるのが、彼の死後に出版された著書『職業の選択(Choosing a Vocation)』で示された、賢明な職業選択のための3つの要素です。これは後に「特性因子理論(Trait-and-Factor Theory)」として体系化されました。

出た!特性因子論!

「特性(Trait)」とは個人の資質(適性、興味、価値観など)を、「因子(Factor)」とは職業に求められる要件(スキル、労働条件など)を指します。

つまり、特性因子論は「個人(特性)と職業(因子)を客観的に分析し、両者を最適にマッチングさせる」という、極めて明快な考え方に基づいています。

わかりやすい理論だな

1. 自己分析(Personal Analysis):己を知る

第一の柱は、自分自身を深く、客観的に理解することです。パーソンズは、人が持つ様々な「特性」を多角的に棚卸しする必要があると考えました。

- 何を分析するのか?

- 適性 (Aptitude): 特定の学習や仕事を行うために必要な潜在的な能力。言語能力、数理能力、空間認識能力など。

- 興味 (Interest): 何に対して面白いと感じ、関心を持つか。

- 価値観 (Values): 仕事を通じて何を実現したいか。安定、高収入、社会貢献、自己成長など。

- 資質・性格 (Temperament/Personality): 個人の行動や感情の傾向。協調性、社交性、慎重さ、外向性・内向性など。

- 身体的特徴: 体力や健康状態など、職業遂行能力に関わる要素。

これらの特性を、本人の内省だけでなく、カウンセラーによる面接や客観的な検査(心理テストの原型)を通じて明らかにしていきます。

2. 職業分析(Occupational Analysis):仕事の世界を知る

第二の柱は、様々な職業について、正確で詳細な情報を収集・分析することです。思い込みや不正確な情報に基づいて職業を選ぶのではなく、客観的な「因子」を把握することが求められます。

- 何を分析するのか?

- 成功の条件と求められるスキル: その職業で成功するために必要な能力、知識、資格。

- 仕事内容と責任: 具体的にどのような業務を行うのか。

- 有利な点・不利な点: やりがい、労働環境、身体的・精神的負担など。

- 報酬と昇進: 給与水準、昇給の見込み、キャリアパス。

- 将来性: 産業の動向や技術革新による職業の安定性・成長性。

パーソンズは、こうした情報を体系的に整理し、誰もが利用できる形で提供することの重要性を説きました。これは現代の職業情報データベース(例:O-NET、job tag)の思想的源流と言えます。

3. 賢明な推論によるマッチング(Wise Reasoning on the Relations)

第三の柱は、自己分析と職業分析で得た2つの情報を論理的に照らし合わせ、両者の関係性について「賢明な推論」を行うことです。

ここでのポイントは**「賢明な推論(Wise Reasoning)」という言葉です。これは、単に「好きだから」「給料がいいから」といった短絡的な理由で結びつけるのではなく、カウンセラーの支援のもと、「自分のこの特性は、この職業のこの因子と合致しており、したがって成功の可能性が高い」**といった、合理的で客観的な思考プロセスを経て結論を導き出すことを意味します。

この3ステップのフレームワークは、現代のキャリアコンサルティングにおけるアセスメント、情報提供、意思決定支援という基本的な流れを確立した点で、非常に画期的でした。

第3部:理論の実践「職業指導の7段階」

パーソンズは、前述の3要素をカウンセリングの現場で実践するための具体的な手順として、以下の7つの段階を示しました。これは、カウンセラーがクライエントをどのように支援していくかのロードマップです。

- 個人的な資料の記録: クライエントの基本情報(学歴、職歴、家庭環境、健康状態など)を客観的に記録する。

- 自己分析(内省): クライエント自身が自分の興味や能力について語り、内省を深めることを促す。

- 本人の選択と意思決定: まずはクライエント自身の考えや希望を聞き、本人がどの職業分野に関心があるかを表明する段階。

- カウンセラーによる分析: クライエントの自己分析や選択に対し、カウンセラーが専門的見地から分析を加え、その妥当性や潜在的な可能性についてフィードバックする。

- 職業世界に対する展望: 産業や職業に関する包括的な情報を提供し、クライエントの視野を広げる。

- 誘導と助言: クライエントが自己と職業の情報を論理的に結びつけ、賢明な結論を出せるように、カウンセラーが助言を与え、思考をサポートする。

- 選択した職業への適合: 最終的に選択した職業に就き、そこでうまく適応し、成功できるよう支援する。

このプロセスは、**クライエントの主体性(3段階目)**を尊重しつつ、**専門家であるカウンセラーが客観的な分析と情報提供でサポートする(4, 5, 6段階目)**という、見事なバランスの上に成り立っています。

第4部:理論の比喩「ペグの理論」

パーソンズの特性因子理論は、その核心的な考え方から**「ペグの理論(Peg Theory)」という愛称で呼ばれることがあります。これは、“Round pegs in round holes, and square pegs in square holes.”(丸い釘は丸い穴に、四角い釘は四角い穴に)**という言葉に象徴されます。

- ペグ(Peg / 釘): 個人が持つユニークな特性(性格、能力、興味など)

- ホール(Hole / 穴): 職業が求める要件(スキル、環境、職務内容など)

この比喩は、「個人の特性(釘の形)」と「職業の要件(穴の形)」がぴったりと一致する状態が、最も望ましい職業選択であるというマッチングの思想を直感的に理解させてくれます。試験においても、この比喩が何を意味するかが問われることがあります。

第5部:パーソンズ理論の現代的意義と批判

パーソンズの理論は、キャリア支援の歴史における金字塔ですが、現代の視点から見ると、その功績と同時に限界点も指摘されています。

現代的意義と功績

- キャリア支援の科学的アプローチの確立: 個人のキャリア選択を、勘や運命ではなく、客観的な分析に基づく合理的なプロセスと位置づけた功績は計り知れません。

- 自己分析と職業理解の重要性の提示: 現在の就職・転職活動における「自己分析」と「企業・業界研究」は、まさにパーソンズの理論が原型です。

- キャリアカウンセラーという専門職の礎: 専門的な知識とスキルを持った支援者の必要性を明確にし、キャリアカウンセラーという職業の基礎を築きました。

批判と限界点

- 静的なマッチング: 「一度最適な職業を見つければ、それで終わり」という静的な視点であり、人のキャリアが生涯にわたって発達・変化していくという視点(キャリア発達論)が欠けています。

- 環境の変化への対応: 職業や社会環境が目まぐるしく変化する現代において、一度行ったマッチングが永続的に最適であり続けるとは限りません。

- 個人の主体性と偶発性: 理論上は合理的ですが、現実のキャリア選択には、個人の主体的な意味づけや予期せぬ偶然の出来事(計画された偶発性理論など)も大きく影響します。

- 診断主義的アプローチへの偏り: カウンセラーが「診断」し、「処方」するという側面が強く、クライエントの内面的な成長や自己変容を促す視点が弱いと批判されることがあります。

試験合格に向けて

パーソンズの理論は、その限界点を指摘されながらも、全てのキャリア理論を学ぶ上での「出発点」であり「土台」です。

彼の理論を理解せずして、その後のスーパーやホランド、クランボルツといった理論家たちの主張を深く理解することはできません。

試験対策としては、以下のキーワードを正確に、そして相互の関連性を意識しながら押さえることが重要です。

- 中心理論: 特性因子理論(マッチング理論)

- 3つの柱: ①自己分析、②職業分析、③賢明な推論によるマッチング

- 支援プロセス: 職業指導の7段階

- 比喩: ペグの理論(丸い釘と丸い穴)

- 歴史的功績: ボストン職業指導局の設立と著書『職業の選択』

パーソンズの理論は、個人のキャリアを点として捉える「静的」なアプローチの代表格です。

この基本を押さえた上で、キャリアを線や面で捉える他の「動的」な理論と比較しながら学習を進めることで、より立体的で深い理解が可能になるでしょう。

コメント